http://www.aa.alpha-net.ne.jp/nsrmini/

![]()

http://www.aa.alpha-net.ne.jp/nsrmini/

![]()

自作パソコンを組むメリットとは、1998年ごろならメーカー製パソコンに比べて

格安で組めたのですが、今は、安いメーカー製もあり、自作のメリットが少なくなって

きています。それでも自作をするのは、こだわったパーツを使い自分にあったパソコンに

出来る、延命できる、少しでも安く出来るなどでしょうか!

初めての場合は、インテルの安いCPUからがお勧めですが、

慣れてくるとAMDの高性能CPUがおもしろい。しかしいろんな落とし穴が、

このコーナーは、私の今までの経験から失敗しない自作パソコンを作る為に何かの

参考になればと思い作りました.

この世界、情報が第一です、本を読んで店に行って情報を集めましょう。

インテルは、OSも自前、ソフトも独占状態だった環境から安定性を目指すのなら理想

尚且つ壊しにくい、クロックアップも平均して、よく伸びる、

初めての自作なら、インテルのセレロンからがお勧め。

しかしAMDのCPUは安くて高性能その裏には、

最近のAMD、CPUはそうでもないですが、2001年位までのCPUは、クロックマージンが

非常に少なかったような気がします。その為に安定性が犠牲になって、価格も安かったような、、、

2000年から2001年にかけてインテル製CPUは、

私が買ったペンティアムCPUにおいてFSBでも12位は、平均してクロックアップが可能でした。

FSBの低く抑えてあるセレロン等は、633が900Mhzになる等コストパホーマンスにおいて

非常にお得なCPUでした。(クロックの上昇だけでパホーマンスは、低いのが欠点ですが)

勿論環境、と当たり外れもあるでしょうが、それに比べてAMDの2001年CPUは、FSBにおいて4

位しかクロックを上げることが出来ませんでした。という事は、実クロックで当時800Mhzにおいては、

100Mhz程違うわけで価格差も丁度同じくらいになると言うことで今考えると安定性を求めるのなら、

インテル製CPUの方がよいと言う事でした。しかしながらFSBの変更以外に倍率変更が出来ると言うことで

AMDのCPUは、大ブレイクとなりました。

やり方も簡単でCPUのセラミック基板にあるL-1端子をクローズ(つなげるだけ)するだけでOKと言う簡単な

物でした。しかもクローズするのには、鉛筆でなぞるだけと言う簡単な方法が、流行ると低クロックのAMD

CPUを購入して倍率変更+FSB変更で限界までクロックを上げるのが当たり前のようになったのです。

(失敗しても消しゴムで消すだけ。)

AMDも最近は、クロックに余裕が出てきたように思います。シェア獲得に少しでも多くのCPUを出すことに成功して、

成熟期に入ったと言うことでしょうか?

しかしながら依然、高クロック製品は、CPUの力を出し切っていることが多く

殆どの場合クロックのアップは、それ程、望めません、これは、AMDもインテルも同じ事です、

CPUのバルク品とリテール品(ボックス)

CPUには、箱に入ったメーカーの保証書のある、(純正ヒートシンク付き)リテール品(箱入りなのでボックスと言う)

とCPU剥き出しのバルク品がある、バルクは、安いが、ショップによって保証の内容が違い、初期不良、動作確認は、

大体1週間と言うのが多い、別料金でコア欠け保証をしたり、期間の延長がある、あくまでもショップが保証することが多く

ヒートシンクは、ないので別に買うと高くつくときもある。

少しでも安く組んだり、ヒートシンクをより冷える物を使いたい時、装着に自信のあるときは、バルクを選んだりする。

CPUが突然壊れるという事例その1(TORIさんの場合)

インテル製ペンティアムⅢをデュアルCPUで使用していたTORIさんでしたが、(一応ペンⅢでのデュアル動作は、保証外)

6ヶ月の間安定していたにもかかわらず、ある日突然PCが勝手に再起動するようになり、ついには、起動しなくなった。

電源を350Wから450wに変えてHDDも変えバイオスも起動しないのでバイオスも修復依頼、やっと起動したと思ったら

CPUが一個しか認識しない、シーモスクリアしてもだめでCPUを一個つづ試して一つだけしか認識しないと言う事が判明。

今となっては、電源が不足していたのか、バイオスが吹っ飛んだのか不明、と言う事でしたが、

リテールのCPUを買っていた事もあり、インテルにメールすると、インテル製CPUは、3年保証と言う事で無料交換してくれる事に

なったみたいです、しかしデュアルCPUの場合同じ産地、近いロット、プロセスで作られた物ほど良いという事で

交換してもらっても最初のシステムよりは、誤差ができるのでTORIさんにしてみればいい迷惑な話ですが

このように壊れてしまう事もあるCPU少しぐらい高くても後々の事を考えればリテール品も賢い選択の一つかも???

AMD、CPUの注意点 コアが直ぐに欠ける。CPUにヒートシンクを載せようとすると

剥き出しになったコアが欠け易い、勿論コアが欠けるとそのCPUは、お終いです.

欠けないように四隅にスポンジがありますが、これを取ったら欠けやすいので取らないようにする.

(保証も受けられなくなる)今は、取らないと付けれないヒートシンクは、ないですが、昔は、、、、

最近コア欠け保証がつくショップがあります。CPUの金額の5~10%ぐらいの金額で掛けれるみたい。

意外と便利です。ただしコア欠けは、一回のみの保証と言うのが多いです。

しかしコアが欠けたからと言っても、必ずお亡くなりになると言うわけでは、ありません。

私もジャリーという砂を噛んだような音と共に2個程欠けさせてしまいましたが、

物凄く欠けたにもかかわらず起動したという事もあります。安定性にかけるとは、思いますが、

(CPUの組みつけが何度も面倒くさいので板バネを懸けずに乗せたまま動作していた。)

コアが欠けないように銅製のコアがけ防止板がありますが、CPUのタイプに合ったものを

選ばないと端子を傷めたり.ショートします.微妙に高さが違うのでCPUのコアの高さよりも高いと

CPUにヒートシンクが触れないので熱暴走します。

板も動かないようにしないとこれまたショートします。物によったら裏についている、ビニールをしたまま

装着してくださいと書いてます。(CPUを外す時に銅版も一緒についてくる時があるので注意)

この問題は、インテルのCPUは、ありません、P4なんかは、ヒートスプレッダーという硬い殻で

覆われています.(放熱の問題もあるみたいですが、)将来は、AMDもつくみたい。

コア欠けを防ぐには、コアにヒートシンクをつける時にリテンション(金属のバネ)が硬いもの付けにくいものは、

避けたほうが良い、(メーカー純正でも固いから気をつけて)

硬いバネは、圧着圧力も強く熱伝導と言う面からは、理想ですが、そのために

CPUを壊してしまえば本末転倒だから、(最近はマイナスドライバーを使用して簡単に装着できるものが多い)

|

|

|

| 焼き鳥になった 1200Mhzセラミックの部分から割れている。 |

4角のスポンジを取り コアを欠けさせて しまい、不動 になったデュロン 700Mhz |

ヒートシンクを鏡面加工、穴あけ加工、リテンション加工している |

最近は、カノープスのファイヤーバードのように着けやすいのが、流行ですが、自作でもできます。

バネの力を弱めたらよいだけですから、板バネの横幅を削るとか3本を2本にするとか

板バネは、断面がコの字型をしているものは、ただの板状にすることでバネ圧を弱めることが出来る.

私は、よく冷えるヒートシンクを(銅を鋳込んだアルミにファンが多くあるやつ)バネ圧を弱くして

使用しています.簡単に取り外しができ、安いしファイアーバードなんか目じゃなく冷える.

バネを引っ掛ける場合にマザーボードの基盤に傷をつけると動作しなくなるので、つめの下に厚紙をひくと

傷をつけにくい。(ドライバー等で勢い余ってボードを傷める事も防ぐ事が出来る)←これは、是非お試しあれ。

ファンを流体軸受け、のに変えれば静かです.

パナソニックの流体軸受けファン単体で買えば2500円位と高いが、ヒートシンクがついたS,Dスカイブ(CPUファン)

を買えばなぜか安い1980円~1580円何故??ヒートシンクから外して使用

ファンの大きさを変えて(6cmから8cmへ)かさ上げの為のスペーサーを使用して装着すると

風量が上がり、低回転のにすると音も静かになるという事でよい事ずくめですが、

その際にスペーサーをそのまま装着するのでは、なく風を通り安くするために加工すると効率が上がる。

スペーサーも物によったら効率が落ちるので気をつける。(関連記事あり)

熱伝導グリスを塗る

CPUと接するヒートシンクに熱を伝える為に塗るのですが、一般に削りだしのヒートシンクは、切削工程による条痕

の為に空気の隙間が存在して上手く熱を伝えられない、(空気の熱伝導率は、0.02W/mkと低い)

鏡面加工によりその隙間を少しでも少なくする。

そして熱伝導率の良いサーマルグリスやシートを使用する。(これらの熱伝導率は、3~9.5W/mk位)

一般にシートよりもグリスの方が熱伝導率は、良い、安い、再使用は、不可ですが、何度も塗れる。

酸化し易いので指で塗らないように。放置すると硬化する事がある。

シートは、失敗しにくい、再使用出来ないことは、ないがやめておいた方が良い。伝導率は、落ちる。

しかしこれらのグリス等もヒートシンクの金属に比べると伝導率は、

非常に低い=アルミや銅等、金属の熱伝導率は、 数百W/mkと比べると比較にならないぐらい低いので

塗りすぎは、かえって逆効果になることを認識する。

ショップの人に聞きました、

熱伝導シートのシールを剥がさないでそのまま組んで焼けた人やヒートシンクのメーカーのシールが

梱包されていてそれをサーマルシートと勘違いして組んだ人もいるみたい、当然、焼けたみたいですが、

本人にしてみたら笑えない事実です、素人は、何をするか判らないが、始めは、皆んな素人です。(^_^;)

バネ圧が弱い分熱伝導グリスは、良いものを使用します.シルバー含有率の高い物(熱伝導率9.5が最高?)

しかしこの様なグリスは、熱伝導率も良い代わりに電気の伝導性もよいので少しでも端子につくと

ショートして壊れてしまいます。(私のデュロン800Mhz当時8500円)これを防ぐには、

テープでコアを真中にして井の字になるように

はってグリスを均一にぬる。ハケには、使用済みのハイウエイカード、プラスティックのサシ等を使用する.

空気を入れないように均一に薄く塗るのがコツ綺麗にぬれたらテープをはずす。

良いグリスとは、塗りやすい、よく伸びる、熱の伝導性が良い、電気の伝導性は、ないのが良い

できれば安い、拭いたら直ぐに落ちる等でしょうか?

バネを引っ掛ける時にマイナスドライバーを使用する時は、間違ってドライバーの先で

基板を傷めないようにあらかじめ基板の上に厚紙等を引いておくと傷めないのと、ヒートシンクのバネを引っ掛ける時に

バネの先で基板を傷つけない、(これは、お勧め!)基板に傷をつけたらクレーム不可になるのは、もちろん、起動不能で

保証、修理ともに受けれない。

コア欠けとともに怖いのが熱暴走特にAMDのCPUは、発熱が半端じゃないのでヒートシンクと

コアが密着しないと瞬間にして焼けてしまいます。(サンダーバードコアが焼けると雷鳥だけに焼き鳥と言う)

ひどい場合セラミック部分から割れてしまいます。((T_T)写真参照)

最近の高性能CPUは、一瞬でご臨終です. (私の場合1200Mhz、28000円が1秒で、、、パチッと小さな音が(T_T))

マザーボードが高熱と判断してシステムを切ろうとして間に合わない、

クロックの高いCPUに関しては、少しでも触れてないとだめ

特にヒートシンクの向きには、気をつけて片側に凹みが有る物もある。

CPUに合ったヒートシンクをつける汎用は、圧着圧力が弱い、強すぎる等のこともある。

CPUに適合するヒートシンクを選ぶ、新品の場合~専用と書いてあるが、中古の場合書いてない場合や間違いもある、

私は、中古を買ってコアを欠けさせてしまった事もある。(CPUのタイプ違いだった(T_T))

電源を選ぶ

AMDのCPUは、電気をよく食うので安定性をもとめるのなら是非良い電源をお勧めします。

エナーマックス等が人気あるみたいです。私もこの電源に変えてから誤動作が、なくなりました。

増設するカードによってワット数を増やす。

CDR等2台くらいなら、250-300W位でも大丈夫みたいですが、ビデオカードなんかは、

割と電気を食うそうです。400w位必要みたいです。

端子が剥き出しの配線がついているものは、ショートの原因になる。ファン等、後付け製品は、端子が

剥き出しになっているものがあり、電源の場合ショートする、私は、これで電源をお釈迦にしてしまった事がある。(T_T)

マザーボードも当たりと外れがあり、起動時間が違うパフ-マンスが違うなど製品誤差があります。

これだけは、同じ物を2枚持っていないと判らない。

私の場合EPOXのEP-8KHA+を2枚使用していますが、なんとスペックがほとんど同じにもかかわらず

起動時間が違います。

早いほうがデュロン1Gで遅いほうがXP1700だったりするから(ーー;) 製品誤差ですかね??

いずれにしてもこのような商品は、中古で売ってしまうのに限るだから中古は、買わない

最近読んだ本でもクロックアップを限界まで求める人は、マザーも数枚買うそうです、チェックして一番性能のよい

板を使うのです。ここまでは、、、、流石に、、(^_^;)でも似たようなものか???

ケースの選び方(ATX)

ケースは、安いものは、5000円位から高いものは、45000円位まであるが、

安物は、バリで手を切ったり(本当に流血の惨事に、、、)

カード類が上手くささらなかったり、金属板が薄く、強度不足、や電源が貧弱なために動作不良を起こすことがあり、

結局高くつくことが多い

最近は、アルミのケースが軽くて放熱性に優れていて使用しやすい。

よいケースとは、

まず、5インチベイの数3インチベイの数、隠れベイの数を自分の使い方によって大きさを決める、

小さなケースは、電源が、マザーの手前になったりして、使いずらい、ファンの大きさも規制される

ケースを引き出してマザーを装着できる物は、使いやすくて便利。(コアガケ予防に大変役立つ)

アルミケースは、軽量で熱伝導率が良く便利だが肉厚の厚いものでないと強度が、不足する。

強度が不足すると共振が起こってうるさい。ビビリ音等

PCIカードの差込口が精度の出ているもの(見ただけでは、分かり難いが、)

一般にケースにネジで止めている物は、精度が高い、一概に言えないところが何とも言えないのですが!

金属の板の処理が綺麗な物、バリの出ているのは、手を切りやすい、

面取り加工やプラスッテックのカバーをしている物が良い

ドライブを止めるのにネジとプラスティックのネジレス止めがあるが、

振動等等の面からネジ止めが使用し易いように思う

サイドパネルがすぐに取り外しできる物が取り付けやすい。

ファンの数が多い物、音がやかましい時は、取り外せばよいこと、低回転ファン等

夏場の熱暴走を予防する為に最低でも吸気と排気の2個は、取り付け出来るようになっていること

スイッチのタッチが良いもの、カッチっといい音がするもの。確実にON、OFFが出来る物。意外と重要!

スイッチが戻らない事や押しても帰ってくる等のケースもあった。

リセットスイッチのある物、ランプ類が多い物。HDDランプ等、なければ電源を落としたり、HDDが動いているか確認できない。

フィルターがありゴミ、ホコリを取ることが、出来、内部に綺麗な空気を送ることが出来る物。

ホコリって意外と溜まる物なんですよ!!

電源が信頼できるものが、装着されている物で十分な容量がある物、電源スイッチがある物、

最近の規格に合った物、(P4ならば、最低2.03規格に対応した物でないと不可です。)

これは、後ズケでエナーマックスとかに変えるのであれば問題なし。

コンセントもあれば便利。

自分の気にいったデザインであること(やはり好きなものは、大事にします)

ネジが手締めできるように大きなネジが付いている物、分解のときにドライバーを使わずに便利。

大きいケースは、空気の循環や許容量の違いで熱の問題を少しでも解消する事が出来る。

逆に小さい物は、熱の問題を抱える事になる。

このような条件を満たしているケースとして星野金属のケースは、素晴らしいですね。

何台も組み立ててきた私としては、お勧めです。

ヒートシンクの選び方、

バイクと同じで削りだしのものは、引き抜き材に比べて高価ですが伝導率もよく、よく冷える.見た目だけでは、

分かりにくい、CPUの接触面は、(銅が伝導率が高いので)銅を鋳込まれた形の物で放熱用のファンは、

アルミのほうが良く熱を逃がす.最近銅製のヒートシンクでもフィンを機械止めしているものがあるが、

ジカ付けと違いミクロの隙間が熱伝導を妨げる.軽量でCPUに負担をかけない物を出来るだけ選びたい、

重いものは、組み立てたまま移動する時にCPUからおげる。(運ぶ時は、マザーが下になるように横に寝かす)

フィンの数が出来るだけ多いもの、バネが柔らかいもの基板に傷を入れにくい構造になっていること

手かドライバーを使用して確実に留めることが出来る物、ファンは、高速の物が良く冷えるが、うるさい

最近低速のファンを売っていますが、余り回転数が低いとファンとしての機能を果たさないみたいです。

わたしは、1600rpmから1450rpmを使用したことがありますが、音は、小さいですが、余り冷えなかった事を経験しました。

ヒートシンクは、コアと密着する部分を鏡面加工すると熱伝導性が上がります。機械加工の物は、

条痕が粗いため小さな空間が出来る。(熱伝導率を下げる。)

平らな場所で荒目、中目、細目ペーパーを使用して最後にピカール等で鏡面加工

他に熱を逃がすためにヒートシンクに穴を開けたり.直接外気があたるように導風筒を

つけたり工夫しましょう。

ヒートシンクとファンは、別に考える、ファンは、規格品ですので回転数、音量、厚み、サイズまでも変えて装着する事が出来るので

とにかくよく冷えるヒートシンクを選んでおくと、後からファンだけを変えてアレンジする事が出来る。

そうする事により万が一のファン停止や接続ミスでファンが止まっても焼きつきを防止する事が出来るかもしれない。

(私のデュロン800のように、関連記事あり)

ヒートシンクをCPUに組み付けるときは、純正でも非常に固いので気をつけて、-ドライバーや、六角レンチ等を

使用するのも一考、思い余ってマザーに傷を付けるといけないので厚紙をひく等対処しておく。

異種金属を鋳込んであるものでも(アルミに銅)でも金属のミクロの隙間で伝導率が下がる事がある。

ヒートシンクについている熱伝導シートは、サーマルグリスに比べて熱伝導性が悪いので剥がしてサーマルグリスをぬる。

特に厚みのある熱伝導シートは、高性能CPUだと一瞬で焼き馬(パロミノ)、焼き鳥(サンダーバード)になる事があるので注意

CPUとの接触面は、底面全てがフラットなものでないとコアを傷めやすい.(動いた場合、取り付けの際)写真参照、下図中

|

このような形のヒートシンクは、よく冷えるがコアの位置がずれるとコア欠けにつながる |

最高クロックのコアは、余裕がない事が多いのでクロックアップには、向かないことが多い

尚且つ値段が高いので2ランク位落ちるクロックだと、お買い得(どうせ3ヶ月もすればハイエンドでなくなるのだから)

出来ればよく枯れた最低クロックがよく伸びる。(安いしね.)中途半端なクロックは、

伸びないことが多い。(750Mhz等)原産地やコアのロットを調べて買うのも地方だと苦しい.

クロックの値段があまり違わないとつい少しでも高クロックを買ってしまいそうになるが、

低クロックの方が良く伸びることが有る。

倍率変更しにくい物は、高クロックを買った方が良い場合もある。L-1の

クローズが出来ない時や自信のない時

マザーボードや各種カード類をを取り付けたりする時にネジを落としてしまうと基盤を傷つける事がある.

CPUを外す時に保護銅版が一緒について来たりしてマザーの上に銅版が落ちるときがある!!

マザーに傷がついたら不動になるかも!!

中古のマザーは、初期ロットやリビジョンが、低いものが多いのでリファレンスマザー等でない場合は、

やめた方が無難

新品のマザーボードでも初期不良が多い製品なので少しぐらい高くても信頼のある店や地元で購入するのが無難

私の場合、今まで8枚中2枚が初期不良、確立4分の1、お店によってもクレームの対応が違うので要注意.

(店内で同金額の製品を選べとか、言う店もあった、)

各種ケーブル(フロッピーやATA66用等)を外す時には、真っ直ぐに外さないとピンが歪む

CPUのピンも歪みやすいので注意! 少々ならラジオペンチで真っ直ぐに強制する。

最近の流行は、静音パソコンです。

高性能になってきた分、騒音も大きくなってきました

.

対策として静音ファン8cmで13db何ていうのもあります。(回転数1450rpmを抑えて)に変える、

スペーサーを使用して大型ファンに変えて回転数を下げる、(効率が落ちる事あり、関連記事あり)

流体軸受け採用のファンは、音が静かで耐久性もよい。

ヒートシンクをでっかい物に変えてファンレスにする(この際は、クロックダウンなどしてインターネット専用マシン等)

クロックダウンしてボルテージを下げると発熱だけでなしに消費電力も下げることが、可能、

安くて効果抜群ビニールテープチューン

ビニールテープをケースのスライドドアの接合部、隙間に貼る、密着性が上がり静音、静震効果抜群

ケースによっては、剛性不足の為に共振することがあります、ネジを増設したり、リベットを増設する。

穴のあいている所に目張り、静音ゴム等で、 振動吸収シートや音吸収シートを貼る.

静音ワッシャ、ゴム等を使用してネジを組む。

ファンガードを針金製にかえて通りをスムースにするのと、風切り音を低減する。

各種ケーブルを束ねて空気の通りをスムースにする.(スマートケーブル等)

電源の音は、結構うるさいので静かな電源にかえる。ファンのスピードをコントロールする製品もある。

ファンを2個つけてその分回転数を抑えてある.等

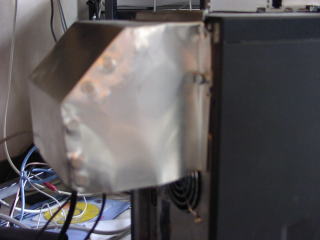

ファンからの出口にカバーをかける事で静音効果抜群。アルミ板で自作すると安い.これは、効きます。

最近自作したのと全く同じような商品が出てびっくり!!

アルミの板で自作、鋲で留める制作費500円位

アルミの板で自作、鋲で留める制作費500円位

しかし静音効果は、一番です。裏側に音を吸収するシートを貼る。+500円位

エアコンのパーツらしい品物これを加工すると(真ん中から切断)サイレンサーに早代わり

市販のダイポルギーは、3800円位これだと480円

蛇腹は、新気を導入するのに使用300円位

電源とケースの間、ファンとケースの間にシリコンゴムを挟み振動を防止する。

ドアに鉛のシートを貼って共振を防止する。

静震素材を使用する。(静震ネジ、静震ゴム、ゴムブッシュ等使用)

HDD関係

ハードディスクは、メーカーで各種出ていますが選択基準は、容量と回転数、キャッシュサイズで選びますが、

ディスク一枚辺りの容量が多いほどスピードも速いのでこの辺の事も考慮して選べば間違いない.

最近は、プラッター辺りの容量を明記してくれているショップが多いので選びやすい.

キャッシュも2Mから上位機種は、8Mに移行している.最近のトレンドは、軸受けが流体軸受け静かで長持ちする.

HDDは、非常にデリケートな物ですので(高速でアームがミクロン単位で動作する)

扱いの悪いショップや梱包材の使用していないショップは、要注意(初期不良が多い可能性が高い)

持ち帰る時にショックを与えたりすると壊れてしまうのでぷちぷち等にくるんで持ち帰る.

数センチ落とすだけで壊れてしまう物です、十分に気をつける.

ハードディスクの記憶領域は、全要領を1つのドライブとして使用することもできるが、複数に分割する事も出来る.

分割した各領域をパーティーションとも言う、分割するメリットは、

1.システムファイルとデータファイルを分離する事でバックアップしやすい。

2.デュアルブート環境を構築する場合は、必須

3.OSの再インストールは、簡単に出来る.

4.クラスタサイズが小さくなる事で記憶容量の利用効率が上がる.

最近は、殆どスカジーを使う人は、一部の人だけで殆どの人は、ATAを選んでいます.(安いから)

新品のHDDは、いくつかに分けて使用するかどうか指定する。(領域確保)

領域には、OSを起動する基本パーティーションと拡張パーテェーションに分けられる.

CDRを考える

私は、1998年ごろ初めて自作パソコンを組みましたがその時からスカジー4倍速CDR(パナソニック)を組んでいました。

(4万近くしてスカジー代も要る、2002年現在のDVDRWのような状況)

当時は、まだCDRは、メジャーな記録媒体では、なくCDロムで読み取り専用って言う感じでした。

記録用CDもTDKでないと駄目だとかスカジーでないと駄目だと言うような今では、考えられないような状態の中で

そもそも私がパソコンに興味が湧いたのは、CDの複製が作れると言う事でオリジナルのヒット曲集等を作っては、

車で聞いたりしていました。

CDRでフルに記録すると15曲前後の曲が取れますが、CDをセッションクローズや

CDの出し入れを、したりする時間を含めたりすると4倍速では、20分以上の時間がかかります。

何枚も記録する時は、つきっきりで記録するので大変です。

そういうことで早い時間で記録できるように4倍速→8倍速→12倍速→16倍速→20倍速→24倍速へと変えていきました。

当時は、その殆どが、スカジーでした。ATAPは、12倍速が普及するあたりから少しずつ増えてきたように思います。

私も4倍速から上は、12倍速までは、CDRの最高峰と呼ばれるプレクスターを引き継いできましたが

CDR史上画期的な機構バーンプルーフ(バッファが途切れる事のないように自機が判断して

バッファアンダーランを起こさないようにする)が出るまでは、記録時は、他の事が出来ない等大変不便な物でした。

時代は、進歩して12倍速が当たり前の時代になるとその頃からATAPがスカジーに変わって幅を利かすようになります。

しかしながらスカジー信者や古い人は、ATAPは、駄目だと言う事を言っていましたが、安いし20倍速等の商品が

出回ると同時にスカジーは、その殆ど姿を消すようになります。

私も20倍速のATAP(評判の良いacer)を買ったのですが、記録時間が13分位かかります???何故???

本当ならば4分前後で終わらないといけないのに?疑問に思った私は、

色々なATAPモデルを買いましたが結果は、同じです。キャッシュの問題かなと思いプレクスターの24倍速4MBを

使用しても、他のモデルよりは、少しましな7分前後これも本当なら3分台で終わらないといけないのですが???

しかしキャッシュ2MBから4MBに変わった事で少しましな結果が出たので、当時最高レベルのキャッシュ8MBの

ヤマハV?2200を買いました。これは、スカジー、ATAP両用モデルでまずATAPで記録してみましたが

8MBのキャッシュのせいでしょうかATAPモデルでは、7分台と一番良い結果が出ましたが、やはり理論値には、

程遠い結果でした、そしてこのあとすぐにスカジーに切り替えて記録した結果遂に理想値に近い4分を切った

初めてのモデルとなりました。

この事からまだまだスカジーでないと理論値には、程遠い時間でしか記録できないと言う事が分りました。

しかしパソコンの雑誌では、その殆どのCDRが理論値で記録できると言う事が書かれていますが、あれは、

データのみの結果なのでしょうか?(このような記事で何度買い換えた事か(-_-;))

色々なお店の人に聞きましたが皆さんご存知ないようです。

私の場合CDRだけで10台も購入したから、、、(^_^;)

スペックだけでは、分らない事が多いのがこの世界、使用しての感想等を参考にすると非常に勉強になる。

性能曲線などを見るといい感じだが長期にわたってデータが消えないなどの工夫を見極めるのは、至難の業

この辺は、ユーザーの多い信頼のメーカーがお勧め、プレクスターは、最高ですが、スカジーモデルが

無くなったのは、残念。(その他のメーカーも同じですが、)

2002.6現在

今一番検証したいのがATAPのCDR32倍速、RW12、ROM40、バファー16MBのドライブ、バルクで8980円で売ってました。

今までで一番バッファの大きいこの製品はたして理論値どうり終了するのか?興味あります。

誰か買った方教えてください。m(__)m 私これ以上買えません。(-_-;)

クロックアップについて

クロックアップとは、メーカーの倍率やFSBを変えて定格以上の性能を出す事ですが、

CPUの性能は、それぞれクロックに応じて製造しているわけでは、なく製造されたCPUの中からそれぞれの性能に選別している訳で

一般には高クロックの物を製造したいが、歩留まりの悪い時には、低クロック寄りの物しか製造できず、技術が進めば歩留まりが上がり

高クロックの物が増える、この事から出たばかりの最新CPU等は、性能を出し切っている場合が多い。

クロックアップで高クロックを目指すのであれば歩留まりの上がった時期を見て十分に枯れたCPUを狙うのが安くてねらい目

CPUのクロックアップ情報は、価格コム等のCPU情報を参考にすると良く分る。

クロックアップは、マザーボードのバイオスで変更するのが最近は、多いですが、一部ディップスイッチや、ジャンパーの物

もあります。この他マザー自体に改造を施す、方法もありますが、難しいので一般的では、ありません。

クロックアップがCPU以外に及ぼす影響

マザーボードのクロックの基本になる水晶発振子は、電圧をかけ固有パルスを発生させ14.318Mhzのクロック信号を

クロックジェネレーターに送りこのクロックを基本に各部のクロックが作り出される。

FDD等=24Mhz USB等=48Mhz FSB=100Mhzや133Mhz等 PCIクロック=33Mhz(CPUクロックの3/1や4/1)

AGPクロック=66Mhz(FSBの3/2や2/1) メモリークロック=基本的には、FSBと同じ

ここで注意したいのは、PCIとAGPクロックとがFSBを基に計算されていると言う事です。

つまりFSBを変更してのオーバークロックは、メモリークロックは、もちろん

AGP、PCIカード等も全てオーバークロックされると言う事です。

このことからオーバークロックには、CPUのオーバークロック耐性は、勿論、メモリー、AGPカード、PCIに挿しているカード全てに

オーバークロック耐性が求められます。

PCIに余分なカードは、なるべくささない事などは、この事から分ると思います。

特に安定性を求められるカードは、定格で使用するのがベスト。

例 FSB100のCPUを150まで上げた場合

メモリークロック=150Mhz AGPクロック=100Mhz PCIクロック=50Mhzになり

このうちのどれか一つでも動作しない場合は、システム全体で、起動不能になる。

倍率変更によるクロックアップは、FSBによるクロックアップと違い、CPU以外の部分に影響を与えないので

出来るのならこの方法でクロックアップすると安定する。

XPコアの倍率変更 L-1クローズ

サンダーバードコアの時には、L-1端子が最初からクローズ(つながっている)している物もあり

クロックアップは、簡単でした。つながっていなくても鉛筆でなぞるとクローズできた。

(鉛筆で書いた物は、時間と共に導通しなくなる事があるので、倍率変更をしていておかしくなったら

疑ってみるべし←キモです)コンダクティブペンが良いかもしれない。

腕に自信のある人は、銅線を解いて一本にして、それを半田つけ←相当自信のある人だけに、、、(^_^;)熱を加え過ぎると壊す。

材質もセラミック(CPGAパッケージ)で鉛筆で書くときれいに書けた

最近のXPになってからは、材質は、安っぽいプラスティック性みたいな物(OPGAパッケージ)になり書きにくい

全てのCPUは、L-1端子をレーザーで焼ききったような凹みがあります。

XP1600(1400Mhz)のL-1部分の拡大画像

XP1600(1400Mhz)のL-1部分の拡大画像

このL-1部分を繋げなくては、倍率変更は、出来ない、凹み部分の下には、配線があり、そのまま繋ぐとショートする。

L-5部分を繋げるとMPでなくてもデュアル動作可能になる。

クロックアップシールと言う物も販売していますがこれは、電導シールを貼ってL-1端子をクローズする物ですが、

成功率は、低いようです。と言うのも粘着部分があるので端子に上手く導通しないみたいです。

最近、人柱情報によるとこの凹み部分のそこは、配線があるようでこの部分に導通する物で塞ぐと

凹み部分の配線とショートしてしまい倍率が11倍に固定されるみたいです。

ですのでL-1をクローズする場合は、まずこの凹みを電導性のないもの(一般に瞬間接着剤)で塞ぎ絶縁する

その上に電導性のあるもので(コンダクティブペン、熱線補修剤、等)L-1端子を繋ぐ(クローズ)すると良いようです。

(5.5~12.5倍まで変更可能になる)

デュロン1Ghz~の倍率変更 L-1クローズ

デュロン(モーガン)は、XPと違い従来のセラミック基盤でL-1端子がそのまま残されており(レーザーなどで焼ききられていない)

鉛筆でなぞれば簡単に倍率変更が可能になる。(従来のサンダーバードコアと同じ)

今更デュロン???って方に、常時接続によるインターネット等は、消費電力の少ないデュロンが電気代=安上がり

CPUの消費電力=電圧の2乗に比例する。

CPUを酷使する環境は、メイン機で、、、

クロックアップによる弊害 その1

上記のようにデュロンを倍率変更した訳ですが、まず1.05倍難なくクリア11倍難なくクリアそして11.5倍これも難なくクリア

いよいよ12倍と行ったわけですがいきなりエラーこれで11.5倍で使用していたのですが、その時は、異常なしで使用していたのが

次の日、BIOSまでしか起動しません、おかしいなと思い11倍にしてみてもBIOSまでしか起動しませんそれで元の10倍(1G)に

してみると起動しました、それからは、10.5倍も起動しなくなってしまいました。一度12倍にした事で不具合が生じたのでしょうか?

以来マシンが不安定になってしまい、フリーズする事しきり、まあ起動する事は、するのでCPUを売って変えようと思います。

クロックアップも程ほどにしないといけないと言う話、、、(ーー;)まあ5500円(2002/6)程度のCPUですから、、、←なぐさめ(-_-;)

しかしまたクロックアップの癖が、、、(^^ゞ

その後2日目10.5倍までで安定しています。 どう言う事??安静にした事で再度安定か?

さらにその後3日目11倍までで安定しています。これから先は、怖いな、、、(^_^;)

さらにその4日後11倍にして一度フリーズしたので10.5倍とFSB102倍にした。(1070Mhz)今は、チョー安定

使用期間一ヵ月後フリーズいまだになし。生き返ったか?流石エポックス感激!!(^o^)丿

XPのコアの色

XPコアの色最初は、黄土色をしていたのですが、後期型では、緑色をしている。

AMDの言うところによるとたいした違いは、ないと言うが、、、XPが出回り始めた頃は、まだ黄土色しかなかった

それが最近緑色と言う事は、比較的新しいのでは、ないかと言う事です。

色を基準にいつ頃できたものか判断するのも新しいコアを選ぶ上でなにがしかの参考になるのでは?

私のCPUも緑を選び152までFSBが伸びしぇ~かい!!(^o^)丿

私の今回購入したXP1700+は、FSBを133から152まで上昇させる事が出来ました。(耐性が非常に高そう)

しかしこのFSBでは、他の部分がついていけないので 倍率変更で更なるクロックアップに挑戦したいとおもっています。

最近インターネット位しかしていないのでCPUの使用率を調べると最高でも3%と言う結果(-_-;)必要あるのかってか??

クロックアップに良い物 setten"No.1=carbon-diatonicとかいてあります。よく振って使用します(底にたまっている)

接点復活剤のような物?ダイヤモンドの粒が入っていてミクロの溝を埋める為に伝導率があがり

クロックアップに最適??試しに塗ってみました。塗りすぎても液体自体は、導通性は、なくショートの危険がありません。

使用結果なんとFSBが149までしか上がらなかったのが、150完走しました。わずかでは、ありますが、効果あったみたいです。

CPUの裏側のピンにこれを塗ります。基盤についても

それ自体に伝導性は、ないので安心。つけてから乾かすと良いみたいですが、直ぐにつけても大丈夫だった。

モニターから出る電磁場とは、

このたび電磁場チェッカーと言う物を購入しました。安物なので精度の方は、どのくらいか分りませんが

モニター(フィルター付き2台nanao21と19インチ)を測ってみたら60cmの所からメーターが振れだし、30cmからは、

振り切ってしまいます、この事からモニターには、あまり近寄って長時間作業しない方が良いみたいです、(^_^;)

OAフィルターも各種ありますが、高価な物は、良いみたいなのですが、

15000円位以下位の物は、気休めらしいです。

マシン本体は、ケースで覆われているからなのか針は、振れませんでした。

ぴったりくっつけた状態でわずかに針は、振れました。

ケースのフタを取ると針は、振り切ってしまいました、ケースの中は、電磁場だらけでした。

電源が原因か??このことから

金属で覆うと電磁場は、シャットアウトされるみたいです。

モニター前面に装着するOAフィルター

ガラス製とプラスティック製がありますが、プラスティック製のものは、静電気を発生させて埃が直ぐついて汚れてしまいますが、

ガラス製のアースがついているものは、埃がつかずにクリアな視界が長持ちします。

私は、モニターを中古で買った時についていた高級フィルターを使っていますが、結構高い物だと言ってました。

メモリーの相性問題

現在メモリーは、RIMM , SDRAM, DDRSDRAMの3種類ありますが、RIMMは、相性問題がないそうです、

これは、インテルが規格を厳密に定めた事により、製品の誤差が非常に少ないと言う事なのでしょうか?

SDRAMは、今までのメモリーの主流でしたが、転送速度の遅さから次第とDDR、RIMMにその座を追われつつあります。

DDRSDRAMは、そのコストの安さと中間の性能からこれからの主流になりつつあります。

バルクのメモリーは、ボックス品と比べて安い事が魅力ですが、時として相性問題と言うことで悩まされます。

そもそも相性問題とは、製品の誤差の積み重ねが原因と言われています。

規格どうりに作っても誤差は、少なからず生じますその後差の範囲が規格ぎりぎりか殆ど誤差のないものかによって

製品の違いが現れます。

誤差の大きい物同士の組み合わせで相性問題が起こると言うわけです。

田舎程、選ぶ店がないので安ければ良いと言う事か?ナンヤの片面実装とかしか売ってない、しかも高いし、、、(~_~メ)

通販だと何が来るか分らないし、、、最近ブランドチップは、高く売るのが流行りですが、その点大型店は、値段が

同じ、最安値は、ショップが安いが、ブランドになれば大型店が安い事がある。←キモです(^o^)丿

相性問題を起こしにくくする為に、ボックスの物を買うと高いがメーカー保証(永久保証)が受けられる。

メーカー製は、製造する時にウエハーの中央を使い品質検査を入念にするのでどうしても価格は、高くなる。

相性保証をかける。(ショップによって対応まちまち1週間から1年まで何枚でも等)

チップセットをメジャーなブランドにする。 モゼル、ヒュンダイ、SAMSUNG等が良いとされる。(相性問題が起こりにくい)

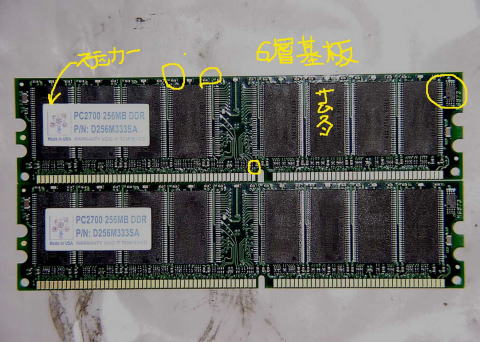

両面実装、6層基盤の物=一般に高価だが相性問題を起こしにくい。

レジストリーメモリーにする。(私は、これでも相性問題を起こした事があるが、、、(ーー;)

一枚ざしにする(フォトショップ等を使わないのであれば割り切って、、、)

枚数を多くさす場合は、同じところで同じ物を買う。

スルーホールを確認して少ない物を買う?

こちらナンヤのチップセットの物穴だらけ、、、、右側サムスン製チップセットの物一目瞭然です。

スルーホールが多いと穴がコンデンサーやコイルの働きをしてしまい信号の波長がなまってしまう事がある

ブランド物の場合は、影響を想定しているので問題ないがバルクに関しては、要チェック!!(winPC7月号113Pより)

しかし製造している方から言わせればさほど気にすることでもないらしい、、、

同じナンヤでもこれだけ違うので枚数買う場合は、

同じナンヤでもこれだけ違うので枚数買う場合は、

同時に購入するのが懸命

細かなチップの有無 細かなチップが少ないと言う事は、省略されていると言う事で誤動作の元

のっぺりしてチップの少ない物は、要注意

サムスンのチップを使用したメモリーかざしてみると内部までつくりが全て違う。

マザーボード(個人的に好き勝手(^o^)丿)

マザーボードのメーカーで3大メーカーと言えば ASUS MSI GIGA-BYTE って事になるらしいのですが、

(技術力があって信頼できるらしい)

しかし、私が買った限りでは、、、、(P3B-F、A7V等)ASUSは、日本一の流通量で信頼がおけ、再々の更新で安心できるらしい。がっ、、、

製品の発表も早く他のメーカーに先駆けていろいろな取り組みも、、、あるのだが、数枚買ってかなりの確率で不具合が見つかるなど

再々の更新も不完全なままの出荷と言う感じがして、、、あまり好きでは、ない、パソコン誌では、良い感じでかかれている事で

ファンも多いのですが、たまたまと言う事か?しかし隠れた情報(これが真の情報)では、決して良い事ばかりでは、、、、

MSI=割と良かった思い出が多い。

ギガバイト=AMDでは、不逐の名作となったGA7DXRが安定して性能が良かった事で一躍名声を轟かせたが、、、

AMDがリファレンスモデルをギガバイトと共同開発しただけに性能も安定性も良かっただけ、その後に出荷したGA7-VTXH

等は、売上数は、多かったみたいですが、コストダウンの為にコンデンサーの数を減らす等性能を犠牲にしているらしく

私も組んだけどフリーズしまくったので懲りました。

EPOX=弱小メーカーらしく製品の発表も遅いしモデルの数も少ないがしっかり作りこまれている事が多く不具合も

私が組んだ限りでは、ない。マイナーチェンジで延命する事が多くその為に初期からしっかりした作りになっているのか?

クロックアップの老舗らしく色々遊べて速度も速く、安定している。個人的には、一番好きです。裏情報では、

AMDを組むならEPOXって言う人も多い。

雑誌にAMDからの貸し出しも多いらしい。それだけ早く、安定していると言う事。

私は、EPOXのマザーに出会ってから安定した環境を手に入れる事ができました。

スペックだけで組んでいたのでは、安定した環境を、手に入れる事が出来ない。(^_^;)

人柱情報をよく確認して最先端から少し遅れて安定した頃=(安くなる)に組む

いきなり熱暴走

コンバットフライトシュミレーター2をしていると、いい所(5分位)でフリーズ、終わらす事も何もできないので

仕方なくリセットスイッチを、、、しかし何度やっても同じところで

クロックを戻してノーマルにしても症状が変わらないのでケースを剥ぐってヒートシンクを指で触ってみると熱い!!

熱暴走と判断して、電源を落としました。

原因を探ってみると6cmファンを変換して8cmファンに変えていたのですが、ファンが大きくなったと言う事で

安心して回転数を落としていたのが

原因のようです、パソコン誌でも変換して大きなファンに付け替えても逆に効率が落ちると言う記事を見たことがあったのですが、

本当のようです、これを流体軸受けの高速6cmファンに変更することで症状が改善されました。

しかしいきなり熱暴走は、たまらないのでワーニング音を鳴らすようにバイオスを変更しました。

バイオス(BIOS=ベーシック インプット アウトプット システム)画面は、起動したときにDeleteキーを押すと出てきますが、

メーカー製は、日本語なんですね、最近まで知らなかった(^_^;)今までメーカー製を買った事がないので。

私の使っているエポックスのEP8KHA+は、バイオス画面のPC Health Statusを開けてShow

PcHealth in POSTを

DisabledからEnabledに変えると変更可能です。温度設定を50度から変更できますが、普通に起動しても55℃位あるので(XP1700)

66℃にしてみました。最初に音を聞くと何の音かわからないので一度音を低くして聞いてみておかないと鳴った時に

何の音か判らない←本当に(ーー;)全ての音源を消して確かめて納得した。うんうんうなずく。

そしてまたまた事件が。(熱暴走一歩手前デュロン800Mhzファンレス動作可能か?)

私が組んでいたパソコンをバラしてみると、、、、なにげに動作中のパソコンのヒートシンクを触ると←(癖になっている)

熱いぃーすごく熱い70℃は、軽く超えている様子よく見るとファンが回っていない。

配線がマザーに刺さってない!!こんな調子で2週間も動作していたなんて???

デュロン800だから壊れなかったのとヒートシンクが大きくて効率が良かったと思われますが、

その他ミドルサイズのケース+吸排気ファン2個つき+たいしたソフトを使用しなかった事が幸いしたのでしょう。

よく焼けなかった物だと感心します。

高性能CPUだと数秒で焼けたと思います。ファンを回すとウソのように冷たくなったヒートシンク

優秀なヒートシンク(誉めてやりたい)+回ってなかったファン(画像は、回した後)安くて(2000円位)優秀!お勧めです。

TVパソコン

最近のパソコンは、TVが見れないと、、、と言う訳で、私のパソコンにもつけていますが、HDDが安くなったので

ハードディスクレコーダー代わりに使っています。便利ですよ

同じテレビでもスクランブル再生とかもできるので今どのような番組をしているかも一目瞭然!便利です。

格安でTVを観る為に色々探してみるとカノープスのWinDVRpciが安いのでこれを中古で大体7500円位

この商品は、ニューエディションがあるのでこちらがお得ですが、中古で8500円位(安い、最近人気で10000円位に、)

こちらは、リモコンが無くなりました。お金持ちならハードウエアタイプのMTV1000-2000等がお勧めですが、

最近の高速CPUならソフトで十分。(貧乏人のひがみです。)

まあカノープスの商品のを買っておけば間違いないか、、、って、一応ソフトタイプですが、デュロンの1Gでも大丈夫

最高画質で色々録画すると40Gのハードでも残り後わずかやっぱり80Gぐらいは、欲しいなーって思う、今日この頃

もう一台の方は、80Gなんですが安くなっているのでもう80G足そうかな。

パソコンでTVを再生させた、カノープスWINPCIにて、

テレビには、負けますがHDDレコーダーとしても使用できることを考えると8000円位の値段ならお得!!(^o^)丿

サイズも自由に変えれるので小さく再生しながらインターネットなんかもいいですね。

欠点=音を出すのが少し面倒な設定、サウンドカードが必要、折角のオンボードサウンドが無駄に、、、貧音ですがね!

私適には、サウンドブラスターを使用、PCIなので競合問題も、、、

設定で録画のページで右上をTVに右下をラインインに

配線を間違わないように、スピーカーの配線もややこしい、←説明不足(^^ゞ

DVraptor(旧型)68800円(2000年)を中古で買いました。アナログコンバーター(9000円位)

もいっしょで25000円どうだ!!安いでしょ(^o^)丿

少しずつ勉強です。またリポートします。

サラブレッドコア(2200Mhz)も遂に出ましたが、

微細加工で0.13プロセスになっただけの話みたいです。

普通プロセスが小さくなるとボルテージも下がり消費電力、発熱ともに下がるのが普通ですが、

サラブレットに関しては、コアを小さくした分放熱面積も小さくなりあまり変わらないみたい。

消費電力の低下の割合は、5%、コアの表面積の縮小の割合33.3%

これによりかえって発熱は、僅かですが、高くなります。

消費電力を下げることが出来るマザーボードですと発熱は、少なく出来る事もあります。

トランジスタの数も同じ、0.13になり少しは、クロックに有利かと思われますが、

XPから乗り換えるほどのメリットは、なさそうです、

とりあえずハマー、バートンまでは、様子見ですね。

デジカメなんかで使用する電池の持ちが悪い場合

電池の端子部分や機械の接点を磨けばよくなるという記事を目にしました。

油分等の皮膜が持ちを悪くさせるようです。

端子をウエス等で磨いてみよう(メーカーも奨励しているみたい)!!

私適には、その後settenn1でしょうか?

AMDコアのデータ

| 動作クロック | FSB | コア電圧 | TDP | 最大ダイ温度 |

| デュロン(モーガン) 900Mhz |

200Mhz | 1.75V | 39.2W | 90℃ |

| 950 | 200 | 175 | 40.8 | 90 |

| 1000 | 200 | 1.75 | 42.4 | 90 |

| 1100 | 200 | 1.75 | 46.2 | 90 |

| 1200 | 200 | 1.75 | 50.3 | 90 |

| 1300 | 200 | 1.75 | 55.2 | 85 |

| AthlonXP(palomino) 1500+ |

実クロック 1333Mhz |

FSB 266Mhz |

コア電圧 1.75V |

TDP 53.8W |

最大ダイ温度 90℃ |

| 1600+ | 1400 | 266 | 1.75 | 56.3 | 90 |

| 1700+ | 1467 | 266 | 1.75 | 57.4 | 90 |

| 1800+ | 1533 | 266 | 1.75 | 59.2 | 90 |

| 1900+ | 1600 | 266 | 1.75 | 60.7 | 90 |

| 2000+ | 1667 | 266 | 1.75 | 62.5 | 90 |

| 2100+ | 1733 | 266 | 1.75 | 64.3 | 90 |

| AthlonXP(Thoroughbred) 1700+ |

実クロック 1467Mhz |

FSB 266 |

コア電圧 1.5V |

TDP 44.9W |

最大ダイ温度 90℃ |

| 1800+ | 1533 | 266 | 1.5 | 46.3 | 90 |

| 1900+ | 1600 | 266 | 1.5 | 47.7 | 90 |

| 2000+ | 1667 | 266 | 1.6/1.65 | 54.7 | 90 |

| 2100+ | 1733 | 266 | 1.6 | 56.4 | 90 |

| 2200+ | 1800 | 266 | 1.65 | 61.7 | 85 |

| 2400+ | 2000 | 266 | |||

| 2600+ | 2083 | 333 | |||

| 2700+ | 2166 | 333 | |||

| 2800+ | 2250 | 333 |

2002/7/31 インターネット専用機1Gデュロン(モーガン)をXP1600(実クロック1400Mhz)へ

FSBが200から266へキャッシュが64から266へ変わる事でどの位の違いがあるのでしょうか?

ベンチマークの数値では、実際の使用では、判りにくいので起動時間を計ってみました。

スイッチを押して、砂時計が消えるまでの時間で比較。

結果、デュロンでは、1G=2分7秒だったのが、XP1600(実クロック1400Mhz)=1分57秒

と言う事で10秒短縮しました、これって凄いの???(^_^;)

パソコンのパーツを収納するのに便利な100円均一の薬入れ(左)

これでミリネジ等一目瞭然、

CPUの情報

CPUのコアの表面には、色々な情報が書かれています。

1700

三行目に書かれている0207で2002年第7週目に製造された事がわかる。

L-1クローズに挑戦(パロミノコア)

まず材料を調達しないといけません

コンダクティブペンを買いました、田舎では、売ってないのでヤフオクで買いました。

L-1クローズに使います、他に車の熱線補修剤なんかも良いみたいです。

揮発しやすいので注意が必要です、使わない時は、密閉状態にしないと直ぐに使い物にならなくなります。

取り扱い方法

修理する表面の汚れをふき取る

硬い平らな面の上でペンの先を軽く叩き、ミックスボールを出す。

ペンを20秒間強く振り、材料を混ぜる。

修理をする前にペンを試用する。修理する表面に対してペンを軽く押し付ける。

ペンの胴部を強く握り、量を調整しながら中身をだす。

トレースは、5分から10分の間に伝導性を有す。

空気にさらして処理した場合121℃から149℃の温度で45分、熱で処理した場合は、

同温度で5分後に伝導性は、最大限に達する。

使用後は、毎回ペンの先を綺麗に拭き取りふたをする。

CW3300モデルのオーバーコートペンを使用し、修理したトレースの断熱、および

故障したはんだマスクの修理を行う。

と説明書には、書いています。

L-1のレーザーの穴を瞬間接着剤で塞ぐ

瞬間接着剤は、粘性のあるものでは、塞ぎにくい

塞ぐのに便利と思い粘性のある物を使いましたがこれは、失敗。

普通の瞬間接着剤を使用する、その他に木工ボンドを使用する人なんかもいる。

これは、白い色をしていて凹にボンドが入ったのを確認しやすい、乾くと透明になるのも便利かも!!

ルーペを使用する、ライトをつけて見やすくする。

コンダクティブペンは、すぐ乾くので使わない時は、再々密閉しておく

大事な事ですが、コンダクティブペンは、先から出すと硬い物しか出ないので

キャップを取りその下のネジを回して(逆ネジなんです)直接中身を楊枝等の先のとがった物で取り出す

金属等の硬いものは、CPUを痛めるので避ける。

直ぐに乾き始めるので作業は、早めに行う。

あらかじめ、マスキングテープで接点を保護して置いて、瞬間接着剤(粘度のあるものは、使いにくい木工ボンド等も可)で凹を埋める

乾くとマスキングテープを剥がしてL-1の接点を繋ぐ、

乾くと完成、コンダクティブペンの中身は、直ぐ乾くのと細い物でつなぐ時に糸を引くので導通する可能性が有るので

これらは、確実に接点同士が導通しないようにしておく、はみ出して接触した部分は、針など先のとがった物で修正する。

失敗するとアルコール、除光液などを使用して再度拭き直してやり直す。

これらの事でクロックアップに成功しました.

ビデオカード2003年3月現在の仕様一覧

| nVIDIA | GeForce4 Ti4600 AGP8* |

GeForce4 Ti4200 AGP8* |

GeForce4 Ti4600 |

GeForce4 Ti4400 |

GeForce4 Ti4200 |

GeForce3 Ti500 |

GeForce4 MX440 AGP8* |

GeForce3 Ti500 |

GeForce2Ti | ||

| コアクロック | 300Mhz | 250Mhz | 300Mhz | 275Mhz | 250Mhz | 240Mhz | 270Mhz | 240Mhz | 250Mhz | ||

| メモリクロック | 650Mhz | 500Mhz | 650Mhz | 550Mhz | 500Mhz | 500Mhz | 500Mhz | 500Mhz | 400Mhz | ||

| 対応メモリ | DDR SDRAM | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||

| メモリバス | 128bit | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||

| メモリ容量 | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 64MB | 128MB | 64MB | ||

| ATI | RADEON 9700PRO |

RADION 9700 |

RADION 9500PRO |

RADION 9500 |

RADION 8500 9100 |

RADION 8500LE |

RADION 9000PRO |

RADION 9000 |

RADION 7500 |

||

| コアクロック | 325Mhz | 275Mhz | 275Mhz | 275Mhz | 275Mhz | 250Mhz | 275Mhz | 250Mhz | 270Mhz | ||

| メモリクロック | 620Mhz | 540Mhz | 540Mhz | 540Mhz | 550Mhz | 500Mhz | 550Mhz | 400Mhz | 460Mhz | ||

| 対応メモリ | DDR SDRAM | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||

| メモリバス | 256bit | 256bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | ||

| メモリ容量 | 128MB | 128MB | 128MB | 64MB | 128MB | 128MB | 128MB | 64MB | 64MB | ||

| sis | Xabre600 | Xabre400 | |||||||||

| コアクロック | 300Mhz | 250Mhz | |||||||||

| メモリクロック | 600Mhz | 500Mhz | |||||||||

| 対応メモリ | DDR SDRAM | DDR SDRAM | |||||||||

| メモリバス | 128bit | 128bit | |||||||||

| メモリ容量 | 128MB | 128MB |

4月上旬現在アスロンXP1700+(thoroughbredコア B-ステッピング)1.5V 1.46Ghz、FSB266Mhz、SocketA,256KB

のクロックアップが大流行の兆し、Bステッピングになって改良されて低電圧で動くことができ、3メガ+時代に1.7メガ+を作る事で

クロックアップ耐性が非常に高いのが注目されている.

従来の1.6V仕様から1.5Vになった事でイチゴ=苺と呼ばれサラブレッドコアだけに苺皿等と俗に言われている。

色は、緑と茶色の2種類がある。秋葉原や、日本橋に苺皿を買いに行くのを苺狩りと称して各店捜し歩く

1700+の他にも1800+も苺皿があるがどちらも同じ物なので出来れば安い1700+を狙うのが賢明??

Bステッピングになって金属レイヤーを入れて高クロックに耐えれるように改良されたみたいです.

AMDもDuronに変わって低クロックのAthlonコアを低価格で販売する戦略に変更し本来なら生産中止になるはずの

1700+辺りのコアを最新の製造工程で再販することになり、この様な現象が生まれた。

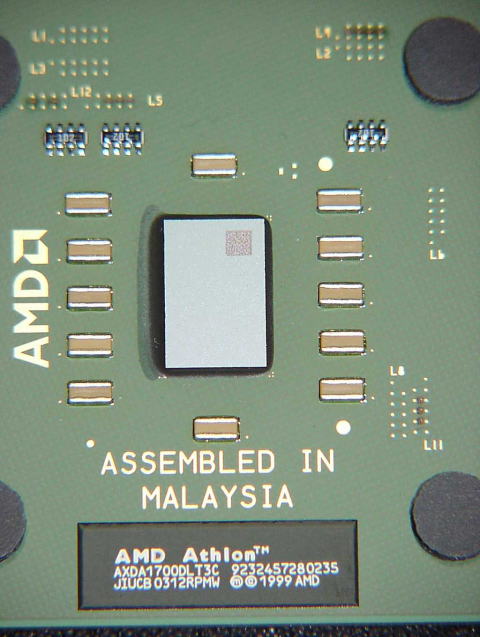

1700+サラブレッドコア(B-ステッピング1.5V苺皿12週目、緑色)の画像 4月末

一番下の黒い中にかかれている数字と英語が意味する物は、

一番下に書かれているJIUCB 0312RPMWの5文字目に書かれているBがBステッピングを示し

Aなら偽皿、Bなら真皿か苺皿

次の数字の03が年を示し次の12が週を示す、すなわちこのCPUは、2003年12週目に製造された事を示す.

L-1がクローズされていて倍率変更は、パロミノコアよりも簡単に出来る.

久しぶりにクロックアップ耐性のある格安コアが出たと言う事で私も買ってみました.

マザーボードは、エポックスのEP-8RDA3+を購入しようと思っています.

したがってまだ検証できませんこの様な購入の方法だとCPUの初期不良期間中に

クレームを言えないので困りますが、私は、割り切っていますので問題ありません。

このコアが無くなる事も無いとは、いえないし???

しかしAMDのCPUは、初期不良が多いとショップの人も嘆いていましたので気を付けないと、、、

情報によると苺皿は、7-8週目が余りのびなくて、10週目がクロック耐性が高いらしい、

私が見た限りでは、7-8-10-11-12週は、確認しているがその他のものは、見た事無い。

後のもの程よい気がして12週目を買ってみた。

EPOX EP-8RDA3+購入 03/5/30

マザーが出た後も直ぐ購入するのを待ってリビジョンが上がってから購入したのでRev1.1

慎重にCPUを取り付ける、今までのマザーと違いヒートシンクの爪を取り付ける際にマザーに傷を付け難いように

パッドが出来ているので一安心。

クロックアップに際しては、メモリーも重要です私は、サムスンチップの良さそうな物を2枚同時に購入して

2バンクに挿しました

バイオス画面を出し設定を変える(クロックアップ用に)バイオス画面の出し方は、ブート時にひたすらDeleteキーを連打(^o^)丿

私の購入したマザーは、マスターシード日本語マニュアル付きなので簡単。

クロックアップの項目は、P19に明記されている。

advanced chipset features の項目がoptimal=安定性重視の設定なのでクロックアップは、出来ない.

この項目をExpertに、する

CPU clock RatioをDefaultから倍率変更するのですが、苺皿を無改造で倍率変更するのは、12.5倍まで(133×12.5=1662Mhz)

なので無改造で更にクロックを上げるのは、FSBを変更しないといけません。

例 166×12.5=2075Mhz 200×1.05=2100Mhz

私の、このCPUは、2075Mhz辺りが限界のようです、安定動作のためには、1900Mhz程度にするのが良いみたい

平均的な数値でしょうか?

CPUを改造して倍率変更する方法

L-1をカットするのですが倍率によりカットの仕方が違い切っては、繋ぎという方法になり不便

MPにするのは、L-5を改造する。

色々試しましたが最初166×12.5で2075Mhzでスーパーパイ104万桁通った(49秒)のですが2回目失敗

更にCPU電圧を1.575vに上げて200×10.5=2100 スーパーパイ104万桁=52秒通りました。

しかし苺皿としては、外れのようです、凄い人は、2300Mhzで安定する人もいるのでガッカリ(ーー;)

又機会がありましたら新たなCPUを買って実験したいと思っています.

DDR2700-3300バルクメモリーの選び方

現在PC2700が主流でPC3300は、まだ過渡期により、動作の不安定な物も多い。

4月末にJEDECでのPC3300の基準が策定されるので今後安定する事でしょう。

JEDEC(電子デバイスに関する標準団体)準拠メモリーであること=品質重視の基準を設けているので安心。

6層基盤である事、

各メモリーの上にチップが2つずつある物。

右端にSPD(SerialPresenceDetect)チップがある物

SPDチップには、メモリのタイプや標準的なアクセスタイミングのパラメータが納められていてマザーボードが

起動時にバイオスで情報を読み取りタイミングを設定している、しかし多くのマザーで対応するために

設定が低く設定されている場合があり、これらのタイミングを安心な範囲で詰めることによってパフォーマンスを

アップすることが出来る。

PC2700以降は、切れ欠きの左上にチップがある物

メーカー製のチップを使用しているもの

有名メーカーのステッカーを貼っている物。

CLは、低い物が早い

nForce2対応マザーなのでデュアルメモリーにする為に同じメモリーを2枚購入。

メモリー周りのチューニング

バイオス画面での設定方法

Advanced Chipset Featuresの中の

Configure DRAM Timing

CASl atency Time =CAS信号を与えてからデータが出力されるまでのクロック数、メモリのCL値低い程早い。

active to precharge delay=メモリアクセスのコマンドが発行されてからプリチャージされるまでの待ちクロック数

DRAM RAS toCAS Delay=RAS信号を与えてからCAS信号を与えるまでのクロック数

DRAM RAS Precharge=データを出力してから次のRASがアクティブになる間でのクロック数、メモリをリフレッシュする

際の待ち時間を意味している

Refresh mode select=メモリアクセスのコマンドが発行されてからリフレッシュするまでに要する待ち時間

以上数値が低いほどパフォーマンスは、上がる。(危険のない範囲で)

通信環境の改善ADSL、フラットケーブル、フィライトコア等

私の通信環境は、ADSL8Mですが、ISDN時代に比べて劇的な速さとは、言え

慣れてくるともう少し早くならない物かと思ってしまうのが、人の常

と言う訳でケーブルとフェライトコアを一新しました、

ノイズレスフラットモジュラーケーブル+フェライトクランプ(共にエレコム製)

以前フェライトコアだけだと全く変わらなかったが今回は、???

スピードテストをしてみた結果

| 使用線 | ノーマル線使用 | ノイズレスフラット モジュラー線使用 |

| 1回目 | 3.108 | 3.472 |

| 2回目 | 3.273 | 3.287 |

| 3回目 | 3.328 | 3.429 |

| 4回目 | 3.171 | 3.413 |

| 5回目 | 3.196 | 3.489 |

| 平均 | 3.215 | 3.418 |

私の家から最寄の基地局までは、680mしか離れていないのにこの様に3M強しかでません。

減衰は、12dbと良い環境にも関わらず!!困った物だ(ーー;)

以上の結果から通信ケーブルを変えると0.2メガ程早くなる事が分りました、これって凄い???

ケーブル線を短くしたらどうなるか?(モジュラーからスプリッターまでの間)

上の結果からさらにフラットケーブル3mを2mに交換しました

スピードテスト=データ500KB転送スピードで比較してみました。

| 長さ | 3m+フィライトコア | 2m | 2m+フィライトコア2個 |

| 6回の平均 | 2.586M | 3.410M | 3.419M |

以上の結果からフィライトコアを装着するより線を短くした方が早くなることが分かりました。

ADSLモデムの誤動作による通信環境の不通

ADSLがある日突然繋がらなくなった、プロバイダのダウンかな等と思っているといつまでたっても繋がらない

パソコンを再起動しても駄目だったのでプロバイダに電話してみるとサーバーに異常はないということで

聞いてみるとモデムの誤動作かもしれないと言う事でモデムの電源を切ってみてくださいと言われた

しばらくは、内部放電があると言うことで時間をおいた10秒程度、

これってパソコンで言うシーモスクリア??そうなんです今のモデムは、小さなパソコンといっても良いくらい

色んな物が詰まっていると言う事で外部の電磁場等の原因で誤動作する事もあるらしく気を付けないといけないらしい

再度電源の投入後全てのランプが点滅から点灯するまで待って接続したら難なく繋がった。

記録用メモリコンパクトフラッシュ、スマートメディア等

私は、スマートメディアとコンパクトフラッシュしか使用したことがありませんがスマートメディアは、

端子がむき出しの構造と薄いので大容量化が難しいと言うこともあり現在は、コンパクトフラッシュを主体に

使用しています、コンパクトフラッシュも最近値段が下がってきていますが安いのは、書き込み速度が遅い

旧製品の物が多い。

最近の商品は、データ転送率を明記している物も多く何倍速等と書かれている、ちなみにこの何倍の元になる

等倍とは、フラッシュメモリーで約150KB/秒と言うことです。

2003/10現在×45倍と言う商品が出ています、高画素+高画質でとる場合等は、最新の物を買うのが

連写の際に威力を発揮します。

CPU バートンコア

クロックアップ耐性が高くなってきたバートンコア2500ですがコア製造週0341以降は、倍率変更不可になったみたいです

03/11月 現在純正CPUクーラーも新型になって銅が鋳込まれたみたい

時すでに遅しで巷には、41週以前は、見あたらない状況

8980円まで落ちていたのにね買い時間違えたみたい。(-_-)

11/25 バートンコア2600を購入探し回って2600のリテール品を探し出した0336週モデルです11780円

2500は、もう何処にもない状況だった、早速クロックアップしてみたEPOXのEP8RDA3+は、12.5倍までの倍率変更しか

できない166×12.5=2075Mhzで安定当たり前!!まだまだこれから頑張ります。次回は、FSBが何処まで上げることが出来るか?

2004/1 シリアルATA150HDD購入インストールの問題点

seagate st3160023AS 160G SATA150 7200rpm 8MB

初めてシリアルATA150対応HDDを購入しました

転送速度が150になり今までの133よりは、速くなりますがそれ程変わるわけもなく

それよりも細い配線で空気の流れを良くしたり取り回しが楽になるというだけのメリット

電源も専用のコネクターがいるのでこれを機に電源を変えました400wの静音電源です

配線がない場合でもマザーに対応の配線が同梱包されている物もある。

早速EPOXのEP8RDA3+で組んでみました組むのは、何の問題もなく組めますが

OSのインストールでHDDが認識しません、調べてみましたらシリアルは、まだ発展途上の段階で

手動でシリアルATAのドライバーをインストールしないと行けませんwindowsXP/2000の場合

OSインストール直後に画面下にpless F6と表示されたらF6キーを押してしばらくインストール画面が続いた後に英語の長文で選択画面がでます画面下に(S=SPECIFY、、、、)と表示された

画面でSキーを打ちマザーに添付されているシリアルのドライバーをインストールしますと続けて通常のインストール画面に戻りますここからは、通常どうりですが始めての自作される方などは、戸惑う事でしょう

不親切なように思えますがパソコンのパーツは、日進月歩OS段階やマザーの製作段階では、

どうする事も出来ない

事もあるようですEPOX等は、ドライバー同梱包されているだけまだましなようでないマザーもあるようです.

OSのインストールも英語が読めれば対応できるようになっているのでこればかりは、仕方のない事なのでしょう

インクジェットのインク節約術

インクジェットプリンターのインクが無くなると印刷できませんがキャノンやエプソンのインクジェットですと

空のインクタンクを出口にインクが寄るように遠心力を利用して振ってみるとまだまだ印刷できます

本当に驚くほど使いきれるので一度試してみてね

EPOXのマザーを2-3年使用しているとコンデンサーが膨らんできました他のマザーではさほどトラブルも無いのに

そのせいか安定性がかけてきた今日この頃です安いマザーは長期間使用すると不具合が出てきますね

インターフェイスの最大転送速度

外部ポート

USB1.1=12Mbps

USB2.0=480Mbps

IEEE1394a=400Mbps

IEEE1394b=800Mbps

インターネットオークション(ヤフーオークション)

最近パソコンも最新をあまり組まなくなりましたので情報が陳腐化してまいりましたので当方オークションでは1000程の評価を

頂くまでになりましたので代わりにオークションの情報を書いてみます

詐欺が多いと言われていますが当方あまりメジャーな物を落札したり出品しないせいか引っかかったことがありません

やはり詐欺をするのなら多くの人が高額で入札する物でしょうねだから最新のノートパソコンやらデジカメを買うときは

気をつけましょう評価も当てになりません勿論1000程ある方であれば問題ないと思いますが100程度の人は細かい物を落札したり

して稼いだ後で詐欺を行うようですこんな場合は平均価格をよく見て少しだけ安い人、新品出品は危険ですが支払いのところを

確認すると防ぐことも可能です、振込先がたくさんある方は安心できます振り込み詐欺などは他人名義の口座を作るのも

結構お金がいるので一つだけと言うのが多いと思います

自転車操業の人はある程度評価が貯まった後で一気に大勢の人をかけてドロンするから気をつけよう

一人で何人ものIDを持っているのはこの世界当たり前ですので追い込まれないように私一人しか入札無いのに

落札時には勝手に限度額いっぱいに上がっていたことがありました文句を言って安くしてもらいました

希望落札価格があるオークションで最初は格安で入札して2つ目のIDを使って希望落札価格で落としキャンセルそうすると

時点落札に譲らないと悪い評価になってしまうので安く叩かれる可能性がある気をつけよう

最終アップ 08/17

気まぐれにアップしています。